区域空间结构是区域协同发展的空间基础,与协同发展绩效之间存在着重要的联系。今年是京津冀协同发展战略实施的第五年,京津冀区域正面临着如何选择与推进城市内和城市间空间结构以支撑协同发展的重要问题。本论文从地级市层面探讨了城市空间结构与发展绩效间的关系,从城市内维度提供了空间结构选择的理论和实证依据,对京津冀协同发展的空间策略选择具有借鉴意义。

文献来源:Wan L , Bindong S , Tinglin Z . Spatial structure and labour productivity: Evidence from prefectures in China[J]. Urban Studies, 2018.

摘要:本文考察了空间结构(从单中心--多中心角度衡量)对中国地级市市域劳动生产率的影响。使用混合横截面和工具变量的方法,我们发现,在其他条件相同的情况下,具有单中心空间结构的地区有着更高的劳动生产率,且这一结论在各种不同情况下都非常稳健。此外,我们发现这一结果很可能是集聚经济放大了单中心的正面效应。因此,就经济绩效而言,我们认为单中心可能是中国地级市市域更好的空间战略选择。

一、研究背景

区域空间结构与协同发展绩效之间存在着重要的联系,学者们早就认识到这一问题的重要性,但对于不同空间结构的经济表现缺乏有效可靠的证据。从20世纪70年起,越来越多的研究评估了区域空间结构对经济生产力的影响。尽管尚未得到系统的实证研究的证实,平衡多中心城市体系的思想在规划和区域发展战略中得到了广泛的应用。城市化速度较快的中国正试图促进多中心发展。但是,对于中小城市采用多中心发展模式,还是在推广单一中心的特大城市模式,一直存在争议。

单中心或多中心是否会导致生产率的提高还没有定论,现有的实证研究大多集中在美国和欧洲。本文通过提供基于中国数据的实证证据,为这一尚未解决的争论提供了信息和文献依据。本文展示了空间结构与劳动生产率相关的有力证据,具体地说,证明了单中心空间结构有助于提高经济效率。此外,本文还阐明了区域的空间组织如何影响区域的经济绩效,即中国的集聚经济仍然占主导地位。因此,在控制区域规模后,拥有更大中心城区的单中心地级市通常在集聚经济中具有优势。

二、研究方案

(1)量化空间结构

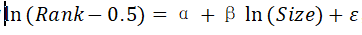

论文描述了用于测量单中心和多中心的两个不同指标:Pareto指数和Hirschman-Herfindahl指数。这两个指标是空间结构领域中流行的单中心和多中心形态的度量方法。Pareto指数计算为 ,其中,

,其中, 是Pareto指数或多中心水平,

是Pareto指数或多中心水平, 是区县人口,

是区县人口, 是区县在城市中的排名,

是区县在城市中的排名, 和

和 是常数项和误差项。Hirschman-Herfindahl指数(HHI)计算为城市中规模前6位的区县人口比例的平方和,值越高则单中心性越强。

是常数项和误差项。Hirschman-Herfindahl指数(HHI)计算为城市中规模前6位的区县人口比例的平方和,值越高则单中心性越强。

(2)模型和数据

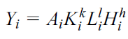

本文使用Cobb-Douglas生产函数来评估空间结构对劳动生产率的影响,地区生产总值(Y)可以理解为资本(K)、劳动力(L)和人力资本(H)的函数:

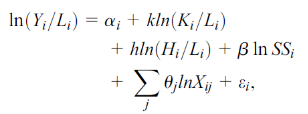

其中Ai表示不同地级市衡量全要素生产率的效率参数,i表示不同地级市。假设规模报酬不变(k + l + h = 1),对上式两边取自然对数,乘法形式可转化为线性随机形式:

其中,Yi为GDP,Li为除农林牧副渔业外的就业人口,Ki为全社会固定资产投资,Hi为大学毕业生人数,SSi为由人口衡量的中心性,Xij为带有参数θ的控制变量。人口数据来自2000年和2010年的中国人口普查数据,其他数据均来自相应年份的中国城市统计年鉴和区域统计年鉴。

(3)估计方法

本文使用了混合横截面方法进行回归分析。首先,样本数据的大多数标准差来自不同的县,而非不同的时间,因此更适于使用估计个体间差异的混合横截面方法;其次,随着中国经济的惊人增长,其行政边界在过去20年中经历了重大变化,如果使用面板回归,将合格样本限制在2000年至2010年间管理面积改变不到10%的城市,则只能获得仅占总数一多半的377个样本。

此外,探索空间结构与经济效率之间因果关系的基本方法可能会因内生性而导致偏差估计。由于城市空间结构可以被视为劳动生产率的原因和结果,这一潜在的反向因果关系可能导致明显的内生性问题。为了解决这些可能存在的严重问题并确认假设的因果关系,本文应用历史工具变量--1953年的城市空间结构,进行两阶段最小二乘法(TSLS)的回归分析。

三、实证检验

(1)基线回归结果

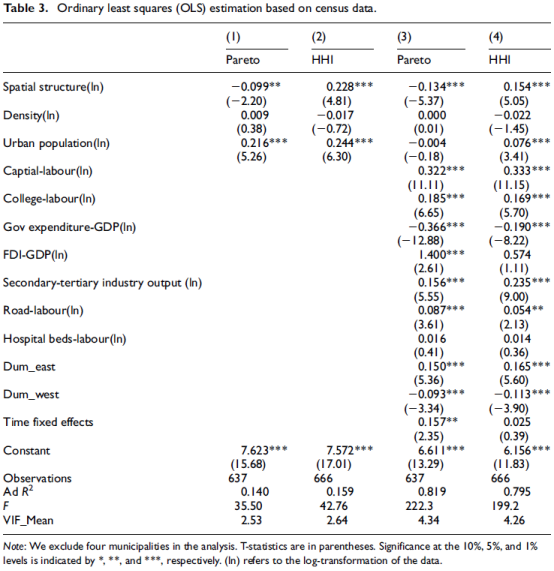

本文首先报告了传统OLS估计的结果。表3中,第(1)和(2)列仅考虑空间结构(Pareto和HHI)和集聚经济(density和size)的影响,第(3)和(4)列将所有社会经济控制变量加入模型以缓解潜在的遗漏变量问题。

在其他条件相同的情况下,单中心城市的人均GDP水平较高。这一结果可能意味着,这一结果可能意味着单独城市整合所带来的集聚优势远远小于类似规模的单中心城市所带来的集聚优势,这可以通过城市人口的积极影响得到证实。虽然密度对劳动生产率没有影响,但城市人口却有积极作用。根据Combes和Gobillon(2015)的研究,当任何一个估计系数显著为正时,都存在集聚增益。因此,可以有把握地说,集聚经济的总体优势仍然大于其在各县的成本。

(2)工具变量估计

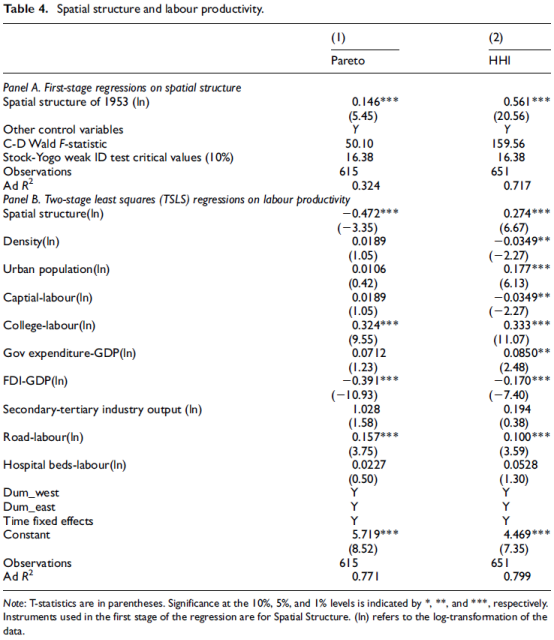

本文使用工具变量和两阶段最小二乘(TSLS)估计来解决内生性问题。1953年的空间结构作为工具变量的合理性在于历史变量的相关性和异质性--1953年的空间结构是今天结构的基础,同时1953年以来中国人口空间格局发生了巨大变化。此外,本文在所有模型中都对当前的城市人口进行了控制,以排除历史空间结构通过现有人口影响劳动生产率的可能。

与对应的OLS系数相比,城市结构的TSLS系数略高。空间结构的绝对弹性在0.274到0.472之间。这意味着OLS模型低估了空间结构的影响,单中心城市对各县的经济绩效具有重要意义。

(3)稳健性检验

针对测量空间结构的子单元数量可能会影响回归的结果,以及按行政边界划分城市人口导致实际的同处一地的人口被划分为不同的子单元的问题,本文分别通过应用不同的城市子单元数量和使用灯光数据进行了稳健性检验。结果表明,不同城市子单元数量和灯光数据的TSLS估计结果与基线结果基本一致。

四、结论

本文为单中心空间结构在提高生产力方面的作用提供了可靠且一致的证据,并试图揭示为什么中国具有单中心结构的地级市在劳动生产率方面表现更好--集聚经济可能会促进单中心的有利影响。但是,本文的结果需要谨慎解释,这些测量仍然不能完全捕捉单中心和多中心的全部性质--它们未能包括城市之间的整合,并且数据源于更加趋向于“单中心”形式的发展不平衡的中国地级市层面。同时考虑单中心和多中心的尺度依赖性,评估不同尺度的空间结构进行进一步研究非常必要。

本文的研究结果应被视为对城市规划者和决策者的重要警示。在关于促进扩大广大集聚效益与建立中小城市网络的城市规划激烈辩论中,后一项提案获得了政府对长期政策制定的更多支持。然而,本文发现有证据表明,发展小城市以促进多中心可能会为整个地区的效率付出代价。同时,在实施以单中心为导向的空间战略时,人口集中的潜在副作用--如不平等,需要特别注意并进一步开展研究。

作者:南开大学经济与社会发展研究院2017级博士生 申占恒

核稿:周玉龙 编辑:刘萌